- 福祉住環境コーディネーターの資格を取ったけど、次に何をすればいいのかな?

- 介護職での転職を考えているけど、転職前に知っておいた方がいいことは?

- 介護系でステップアップしていきたいけど、最初から食事やお風呂のハードな介護は難しいな・・・

福祉住環境コーディネーター資格の勉強も終え、資格を活かして『介護職での転職』をした後に、「これだけは、転職前に知っておいた方がよかった。。。」と転職先を決めた後に後悔をしている人も多いです。

転職に限らず、これから介護職の就職活動をしている方も、絶対に知っておいた方がいいポイントがあります。

私は、13年間、介護現場や介護施設経営の最前線で働き、現在は『介護福祉施設のコンサルティング』と『不動産屋』の二足の草鞋を履いて活動しています。

15年以上の『転職者を受け入れる現場の経験』や『採用に携わった経験』の中では、外してはいけないポイントがあることを身を持って経験してきました。

そこでこの記事では、介護職の就職・転職をする際に、これだけは知っておかないと損する1つのポイントを解説します。

この記事を読めば、介護職の方が「就職先や転職先を決めてから後悔した」ということがなくなります。

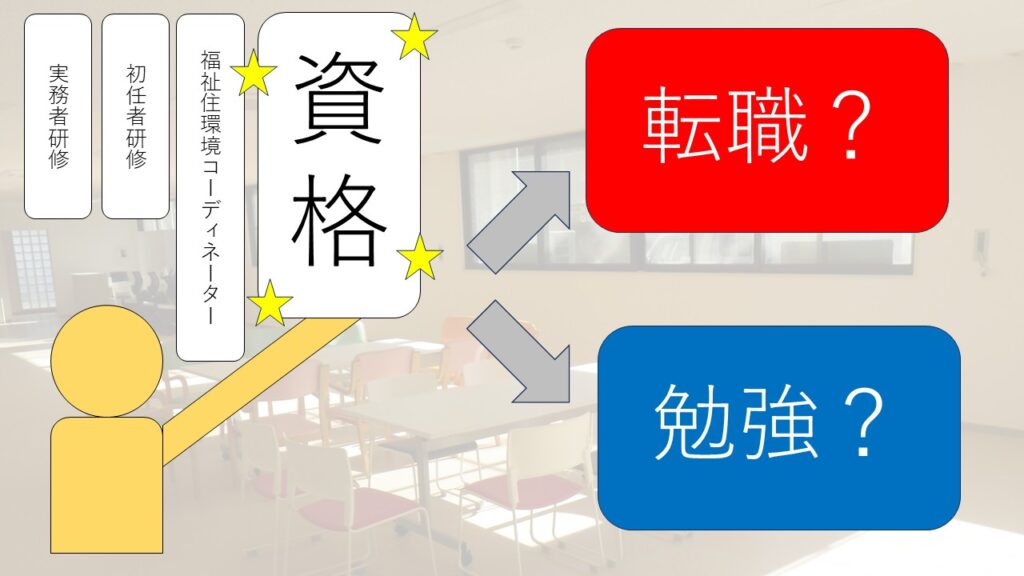

資格を取ったら転職? 働きながら資格をとるか?

転職して介護職で働きながら、資格の勉強するべき!

未経験で介護職に就きたい方にとって、「介護の事を何も知らないから、勉強をして資格取ってからの方がいいのかな。」と考えている方もいらっしゃると思います。

結論から言うと

転職して介護職で働きながら、資格の勉強するべきです!

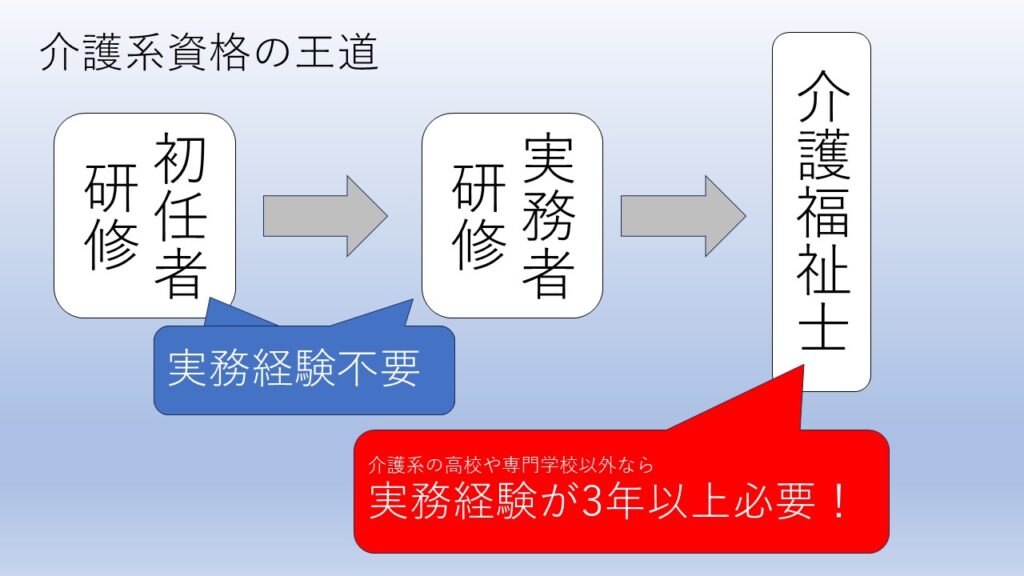

理由:ほとんどの介護系資格では実務経験がないと受験できない

介護職で働きながら資格の勉強をするべき理由は、ほとんどの介護系資格では【実務経験がないと受験できないから】です。

『介護の資格 最短netさん:介護資格の種類と職業22選|資格取得のメリットや効果的な勉強方法も紹介』も、介護系の資格の受験資格を紹介してくださっていますが、ほとんどの介護系資格に実務経験が必要になっています。

介護系資格の王道といわれている『初任者研修⇒実務者研修⇒介護福祉士』のルートも、実務経験が不要とされているのは『実務者研修』までで、介護福祉士になるためには『実務経験3年+実務者研修受講』が必須となります。

(福祉系の高校や専門学校など一部実務経験が免除になる場合もあります。)

実務経験『不要』の介護系資格では、【福祉住環境コーディネーター】もオススメです!!

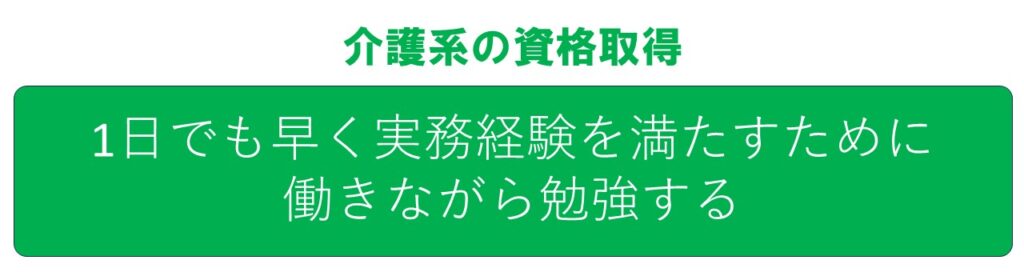

介護職で実務経験を積みながら、資格の勉強をする

メリット①:年単位で必要になる実務経験を1日でも早く始められる。

介護系の資格は、年単位で実務経験が必要な場合もあります。

いざ「資格の勉強が終わったから実務経験を積もう!」としても実務経験不足で受験条件を満たせず、実際資格に合格するのが数年遅れてしまいます。

メリット②:『知識』と『経験』がリンクして、知識の定着が早い!

『勉強で得た知識』と『実務での経験』がリンクすることで、机に向かって勉強するだけよりもはるかに知識が定着します。

知らないと損する1つのポイント…【介護職員処遇改善加算】だけは必ずチェック!

いざ、実務経験を積むため介護職に就こうと思っていても、何を基準に就職先や転職先を選べばいいかわからない方も多いです。

- 仕事内容

- 収入

- 資格取得

- 休日や労働時間

- 福利厚生

- 経営方針

色々な会社を下調べしていく中で条件面を比較してしまうと何も選べなくなってしまったり、自分が大事にしていることの優先順位がわからなくなってしまいます。

介護職の就職・転職をする際に、これだけは知っておかないと損する1つのポイントを解説します!

それは【介護職員処遇改善加算】です!

【介護職員処遇改善加算】とは、介護職員等の給与アップなどに使える加算

介護職員処遇改善加算とは、【介護施設に対して通常にプラスして売上を渡すので、多めにもらった売上全部、給与アップなど介護職員さん等の為に使ってくださいという制度】です。

⇒厚生労働省:介護職員の処遇改善:TOP・制度概要

多くの人にとって、職場を決めるうえで収入面は重要な要素になります。

介護職の収入面に大きく関わってくるのが『介護職員処遇改善加算』です。

介護職員処遇改善加算では、多めにもらった売上は全部、介護職員等の給与アップなどに使わないといけないので、この加算を『もらっているか?』『どれくらい多くもらっているか?』が介護職の給与に大きく関わってきます。

細かい条件などはありますが、施設側としても、

- 介護職員処遇改善加算が多ければ、その分多く介護職員さんに支給できる。

- 介護職員処遇改善加算が少なければ、少ない分しか支給できない。

施設側も無い袖は振れないので、処遇改善加算をより多くもらっている施設の方が給与が高い傾向にあります。

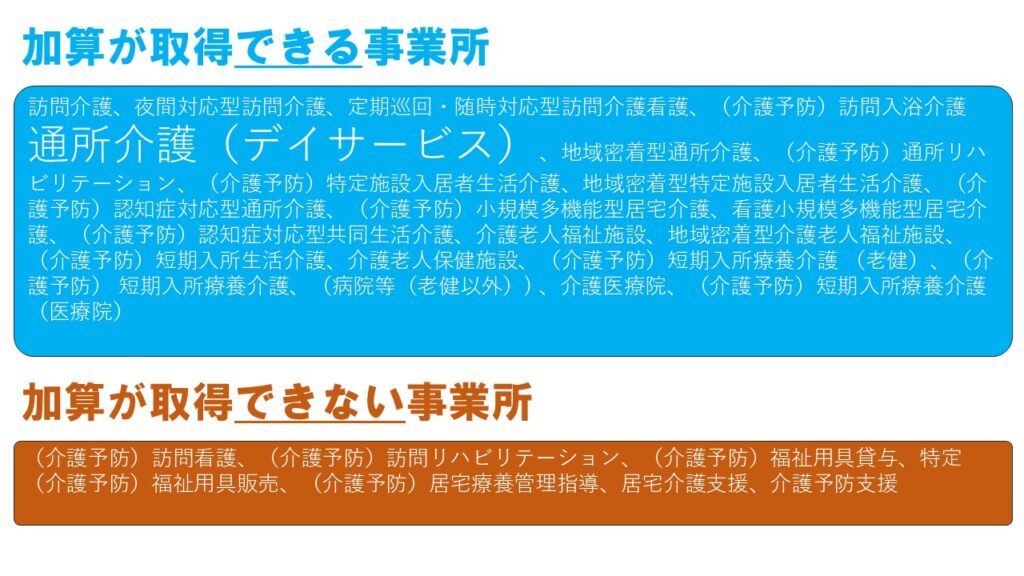

【介護職員処遇改善加算】を取得できない事業所

処遇改善加算は、基本的に介護職員の処遇を改善するための加算なので、介護職員が配置されていない事業所は取得ができません。

介護職の第一歩でオススメする通所介護(デイサービス)は、介護職員処遇改善加算の対象事業所になります。

⇒厚生労働省:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について-表1-3 加算算定非対象サービス P.1

【介護職員処遇改善加算】の対象者

介護職員処遇改善加算の対象者については、介護職員への支給が基本です。

ただ施設によっては生活相談員、看護職員、機能訓練指導員など他の職種への支給をする施設もあります。

新加算等を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同じ。)に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。

ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

⇒厚生労働省:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について P.4

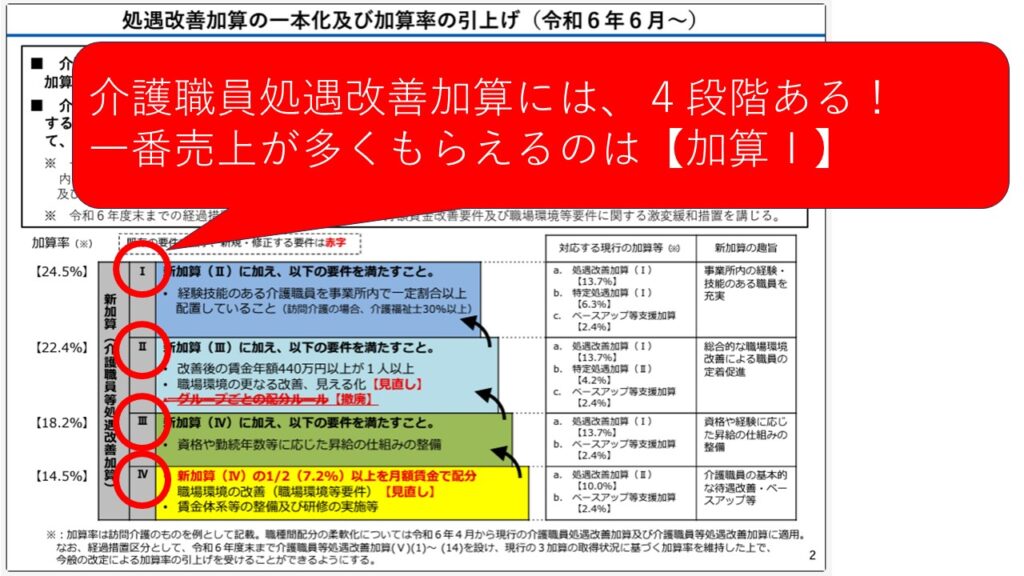

【介護職員処遇改善加算】は4段階ある。

介護職員処遇改善加算には、より多くの売上がもらえる順に【Ⅰ⇒Ⅱ⇒Ⅲ⇒Ⅳ】の4段階あります。

(2025年3月までは、激変緩和措置で5段階ありました。)

『一番加算がもらえる』=『職員に支給できる原資が多くもらえる』のは【加算Ⅰ】を取得している事業所です。

つまり介護職員として転職する際に、一番給与が期待できる可能性が高い事業所は、【加算Ⅰ】を取得している事業所ということになります。

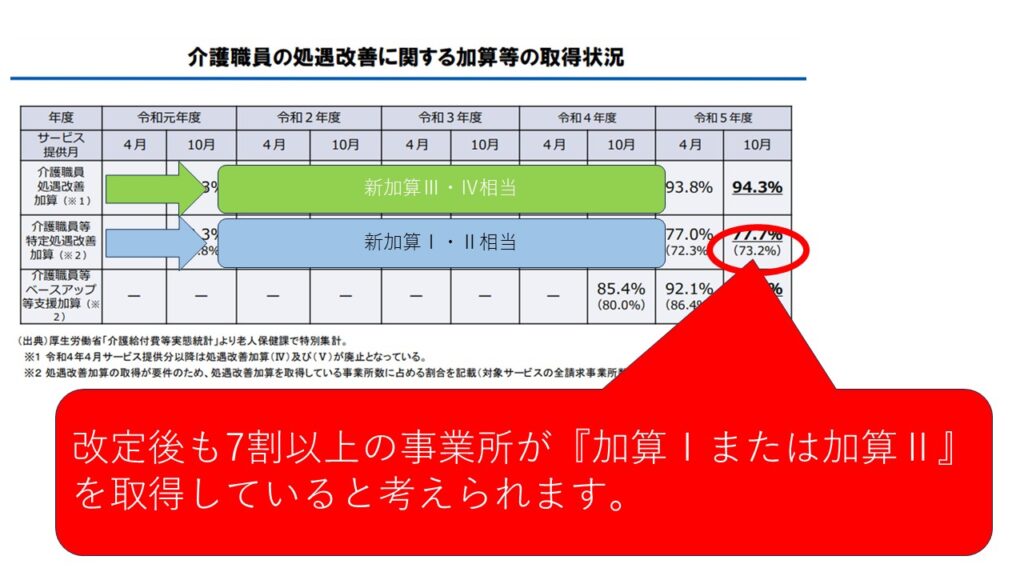

【介護職員処遇改善加算】の取得状況

介護職員処遇改善加算は、2024年06月に現在の新しい処遇改善加算に改定されました。

改定後の最新の介護職員処遇改善加算の取得状況はまだ発表されていませんが(2025年03月ごろ公表予定)、2023年10月の調査結果から推測すると、改定後も7割以上の事業所が『加算Ⅰまたは加算Ⅱ』を取得していると考えられます。

⇒厚生労働省:介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況

⇒厚生労働省:令和6年度介護従事者処遇状況等調査の 実施について

7割以上の施設が介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得している状況で、自分の働く施設が処遇改善加算を取得していない施設だったら怖いですね…悪い方の3割に入ってしまってます。

転職先を後悔しない為にも、処遇改善加算を取得している施設かどうかは必ず調べることが必須です!

「希望する職場が『介護職員処遇改善加算』を取得しているか」3つの確認方法

希望する職場が介護職員処遇改善加算を取得しているかどうかを確認する方法は、3つあります。

①自分でネットを使って調べる。

厚生労働省では、介護施設の情報を公表する制度があります。

⇒厚生労働省:介護事業所・生活関連情報検索

このサイトから、都道府県名をクリックして、希望する職場名を入れて検索します。

希望する施設の公表ページに行くと、処遇改善加算の取得情報を見ることができます。

各施設の更新頻度が1年に1回ほどなので、情報が古いことも多いので注意が必要です。

②自分で希望する職場に聞いてみる。

少し勇気のいる方法ですが、直接施設に聞いてみるのもありです。

ただし聞くタイミングは重要です。

面接前に電話で聞いたり、初回の面接でいきなり聞いたりするのは、施設からの印象が悪くなるのでNGです。

③転職エージェントに聞いてもらう。

3つ目の方法は、転職エージェントの人に聞いてもらう方法です。

直接聞いてしまうと角が立つことも、エージェントさんがうまく施設側に聞いてくれます。

処遇改善加算のことを聞いてもらうだけでなく、転職活動の相談や就業前のサポートも対応してくれており、初めてでも安心して転職活動ができます。

おすすめ:パソナライフケア

パソナライフケアさんは、業界大手、東証上場「パソナグループ」の関連会社の転職エージェントです。

入社前に、実際の給与体系などが知りたい!

入金された介護職員処遇改善加算は介護職員さんたちの給与アップなどに使われますが、入社前に「実際にどのような形で支給されているか」を知りたい方も多いと思います。

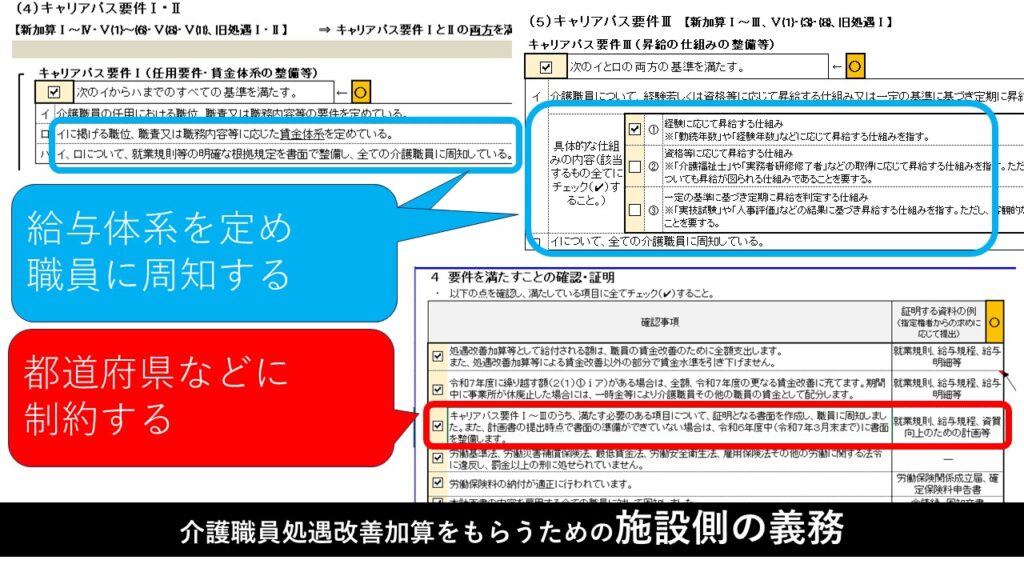

ただ、施設には『都道府県などに届け出をする義務』や『働いている職員に周知する義務』はあっても、応募者の方に伝える義務はありません。

『給与体系を教えてもらうこと』は、『介護職員処遇改善加算を取得している施設かどうか』を知ることより、難易度は高いです。

入社前の応募者の段階で給与体系などを知りたければ、

- 転職エージェントを通して聞く。

- 入社前の最終段階で、直接聞く。

など、給与に対する疑問を残さずに納得いく形で入社するようにしましょう。

処遇改善加算を取得している施設は、ちゃんと給与体系が決まっている。

介護職員処遇改善加算を取得するには、毎年『計画書』と『実績報告書』を都道府県等に提出する義務があります。

『計画書』と『実績報告書』には、『給与体系を定めている』という項目があるので、処遇改善加算を取得している施設は、ちゃんと給与体系が決まっていないといけません。

施設側は毎年、下記なようなことを決め『計画書』『実績報告書』を都道府県等に提出します。

- どのようなことに何円使う計画なのか?

- 実際、何円施設に入金されたのか?

- そのうち、介護職員の処遇の改善に何円を使ったのか?

処遇改善加算を取得している施設には、給与体系などを働いている職員に周知する義務はあるが、応募者に伝える義務はない。

施設側には、給与体系などを働いている職員に周知する義務はありますが、採用前の応募者には伝える義務はありません。

特に給与体系はセンシティブな情報なので、応募者には教えてくれない施設も多いです。

無理に面接や面談などの場で聞こうとすると、施設側の印象が悪くなる可能性もあります。

給与体系などは、転職エージェントを通してスマートに聞くのがオススメです!

転職エージェントを通さず転職活動をしている場合でも、面接も進み『入社するか入社しないか』の段階になったら、給与体系を施設側に聞くことは失礼には当たりません。

(さすがに初回の面接で「給与はどうなっていますか?」と聞くと印象は悪いですが・・・)

- 本気で御社に入社したいから知りたい!

- 長く勤められる施設で働きたい!

- (施設見学などに行ってから)一緒に働く方は本当に素晴らしいからこそ、最後に給与の部分だけ確認したい。

あなたの本気度が施設側に伝われば、ちゃんと応えてくれるはずです。

逆に、入社前の最終段階でも給与体系を濁してくるような施設・『納得いかない対応』や『軽くあしらう態度』の施設は、入社してからも社員に真摯に向き合ってくれない施設であることが多いです。

入社前に給与体系を教えてくれなくても、その時の対応で『人に真摯に向き合ってくれる施設かどうか』など、その施設の本当の姿がわかります!

不安なくステップアップ:介護職キャリアプランの例

未経験で介護職への転職を考えているけど…最初から『お食事』『お風呂』『下のお世話』は自信がない…。

と、介護業界に飛び込むことに抵抗があったり不安になるという方は多いです。

そこで無理なく不安なく介護職でステップアップしていけるキャリアプランの例をご紹介します!

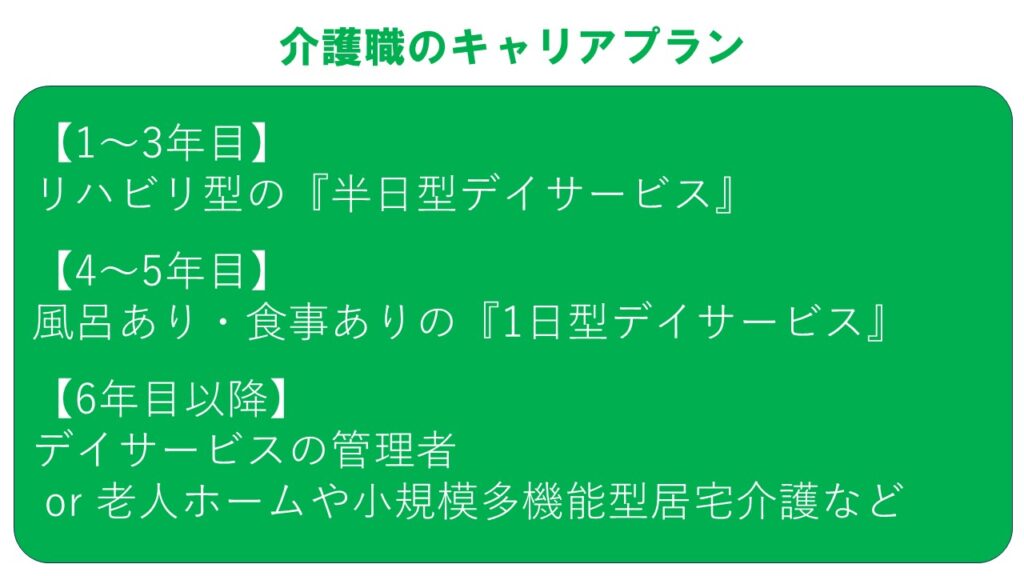

【1~3年目】リハビリ型の『半日型デイサービス』

介護職の経験がなかったり経験の浅い1~3年目は、リハビリ型の『半日型デイサービス』がおすすめです!

リハビリ型の半日型デイサービスのご利用者様に対しては、食事介助、風呂介助がなく、おむつ交換などの介助もほぼありません。

『高齢者様のスポーツジム』のイメージに近いです。

ちなみにデイサービスは、『通所介護』とも言い、

- 生活機能の維持又は向上

- 食事や入浴などの日常生活上の支援

- 歩行訓練などの機能訓練等

のサービスを提供する施設です。

⇒厚生労働省:通所介護(デイサービス)

デイサービスの中でも、リハビリ型の『半日型デイサービス』のご利用者様は、要介護1・2などの比較的介護度の軽い方がほとんどです。

また、介護はまだ必要ではないけれど要支援1・2の方や総合事業対象者の方が、将来の介護予防としてご利用されます。

(実際、リハビリ型の半日型デイサービスでは、総合事業としての指定を受けている施設が多いです。)

1~3年目は、リハビリ型の半日型デイサービスで『ご高齢の方のお身体』や『介護』というものに慣れることを目的として、知識や経験を積み重ねていきます。

取得しておきたい資格など【1~3年目】:福祉住環境コーディネーター、実務者研修、介護福祉士

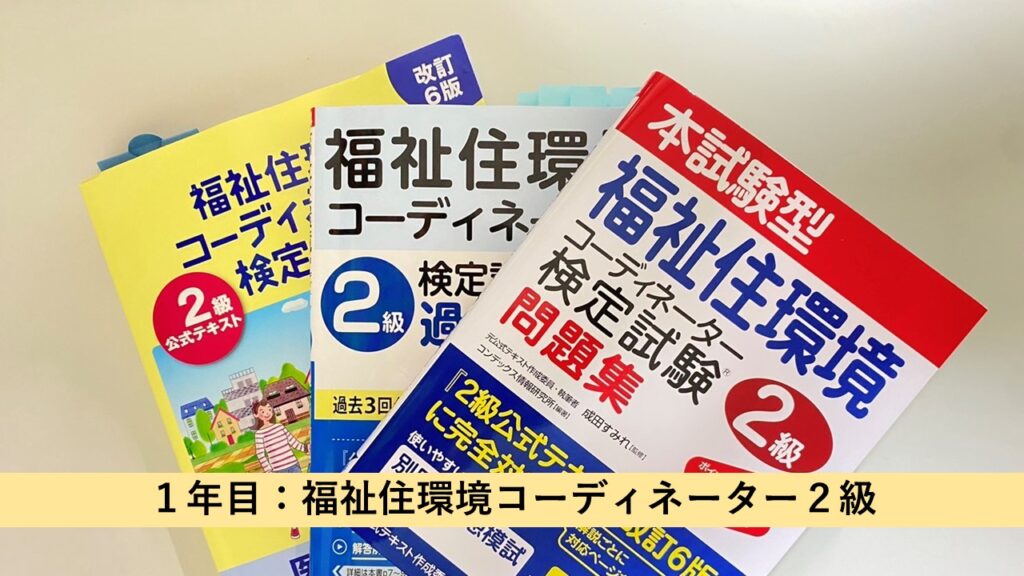

1年目:福祉住環境コーディネーター2級

福祉住環境コーディネーター2級は、福祉・建築・医療の知識を幅広く学べます。

受験資格もなく、介護の知識や経験がない状態でも一から勉強できるので、最初の介護系の資格としてはおすすめです。

⇒【いきなり福祉住2級】申込期間・試験日・合格率

私自身、不動産の業界に入ってからこの資格を知り取得しましたが、介護の現場にいた時にこの資格の知識があれば「もっといろいろな角度からご利用者様の介助やお手伝いができたのに…」・・・もっと早くこの資格を取得しておけばよかったと思っております。

2年目:実務者研修

実務者研修は、福祉専門学校や福祉系高校に通っていない方が介護福祉士を取得するのに必要な研修です。

研修と言っても、『自宅学習+通学学習』があり、無資格者の方なら半年以上かかる割とヘビーな研修になります。

特に社会人の方は仕事が休みの日を使っての『週1日×8回前後の通学学習』は、体調管理や時間管理など負荷がかかります。

実務者研修は、2年目でなくても3年目に受けても、介護福祉士の受験には間に合います。

『2年目』か『3年目』のどちらで受けるかは、メリット・デメリットがあります。

『介護福祉士の勉強時間を確保したい方』『少しでも早く介護の知識を学習したい方』は、2年目に実務者研修を受け、

『勉強する期間は短い方がよく、知識を忘れる前に介護福祉士の試験を迎えたい方』は、3年目に介護福祉士試験と一緒の年に実務者研修を受ける。

自分のライフスタイルに合った年に実務者研修を受ける方がよいかと思います。

| 実務者研修を 受ける年 | メリット | デメリット |

| 2年目 | ・『実務者研修』と『介護福祉士の受験』を分けられるので、時間的・身体的負荷が小さい。 ・介護福祉士の試験日まで1年以上あるので勉強の時間も確保しやすい。 | ・3年目にある『介護福祉士の受験』まで時間が空いてしまうので、知識を試験日まで維持するのが大変。 |

| 3年目 | ・実務者研修で学習したことを忘れる前に介護福祉士の試験があるので、知識を維持しやすい。 | ・実務者研修を受けながら介護福祉士の試験勉強をするので、時間的・身体的負荷が大きい。 |

3年目:介護福祉士

介護福祉士は、介護業界では唯一の国家資格で、介護職の中で中核的な役割を担います。

介護業界ではこの資格の有無で一定の線引きをされており、例えば、デイサービスでは『介護職員のうち、介護福祉士が何%いるか』で施設に入る介護報酬が変わってきます。介護施設にとっては、介護福祉士の方は是非とも働いてほしい人材です。

介護福祉士には受験資格もあり、福祉専門学校や福祉系高校以外のルートを考えると、【実務経験3年以上】+【実務者研修】が必要になります。

⇒介護福祉士国家試験:受験資格(資格取得ルート図)

『実務経験3年以上』の要件は、試験実施年度の3月31日まで通算することができるので、試験日までに丸々3年働いていなくても、受験できる場合があります。

⇒介護福祉士国家試験:受験資格(実務経験+実務者研修)

3年目の年に介護福祉士を取得しておけば、4年目以降の次のステップに進むときに選べる選択肢が確実に広がります。

採用する側としても

「前職が(比較的介護度の軽いご利用者様が多い)リハビリ型の半日型デイサービスの応募者さんだけど、介護の技術はあるのかな?」

と不安になる人事の方もいるので、

「介護福祉士持っています!」と介護スキルの証明ができると転職の強みになります!

【4~5年目】風呂あり・食事ありの『1日型デイサービス』

リハビリ型の半日デイサービスで経験を積んだ後の4~5年目は、風呂あり・食事ありの『1日型デイサービス』です。

半日型デイサービスで一通りの介護を経験し、より高度な介助スキルである『風呂介助』『食事介助』が必要な『1日型デイサービス』にステップアップになります。

実務者研修や介護福祉士試験で学んだ知識がストレートに活かせ、知識と実務がリンクして自身の成長がより強く感じる時期です。

(この時期には、リハビリ型の半日デイサービスでは、やや物足りなくなった方もいらっしゃると思います。)

『風呂介助』『食事介助』までできるようになると、ご家族の方やご親族の方に介護が必要になった際にもスキル的には不安なく介助ができます。

実際にご家族の介護をするときがきたら、言葉では言い表せない『複雑な気持ち』になります。

他の人から見れば『プロの介護職』であったとしても、息子や娘でもあり、スキル云々ではなく『気持ちの準備』や『覚悟・勇気』が必要です。

【6年目以降】デイサービスの管理者 or 老人ホームや小規模多機能型居宅介護など

6年目以降は、デイサービスの管理者 or 老人ホームや小規模多機能型居宅介護などがあります。

『より経営に近い立場に行きたい方』は、デイサービスの管理者の道です。

デイサービスの仕事は、現場でご利用者様の介助をする以外にも、『ご家族様への対応』『ケアマネージャーさんへの営業回り』『売上の請求業務』などがあります。主に管理者さんやベテランの方が行う仕事で、施設経営により近い仕事です。

管理者になると、給与面でも『施設の利益に応じた手当』が支給される会社もあります。

(この利益に応じた手当も、介護職員処遇改善加算の報酬から管理者の方に支給することができます。)

『責任』や『仕事の範囲』も増えますが、『やりがい』も『収入』も大きくなります!

『よりご利用者様の生活に密着して介護がしたい方、ご利用者様と接するのが好きな方』は、老人ホームや小規模多機能型居宅介護などの道があります。

いわゆる夜勤があるような介護施設です。

介護度の高いご利用者様が多く、求められる介護スキルも高くなります。

- ご利用者様との距離も近いので、感謝の言葉を直接いただく。

- ご利用者様ができることが増え、喜んでらっしゃる姿を間近で見れる。

- 自身の介護スキルが上がる。

など、多くのやりがいがあります。

福祉住環境コーディネーター2級合格のための記事3選

36日間で一発合格したおすすめ問題集・テキスト・勉強法

私は基礎的な問題集をやりこみ、初学者から36日間勉強して福祉住環境コーディネーター2級を86点で一発合格できました!

私が実際に使用してよかった『おすすめ問題集とテキスト』と勉強方法を下記の記事で紹介しています。

36日間で一発合格したおすすめ問題集・テキスト・勉強法

本試験対策-徹底解説:合格する2つのポイント

福祉住環境コーディネーター検定2級の試験について、合格点や合格率の情報はインターネット上でも見つけられますが、

出題される問題数や1問ごとの配点などの詳しい情報が見つかりません。

- 試験時間90分で何問解けばいいの?

- 1問の配点は何点?

- 計算問題は出るの?

- 図面問題は必ず出るようだけど、何問出るの?

下記の記事では、問題数や配点、出題範囲など徹底的に解説をしています。この記事を読めば、初めて受験される方も自信を持って試験に挑み、最短距離で合格を掴んでいただけるようになります!

本試験対策-徹底解説:合格する2つのポイント

試験に出る英略語-17選!

福祉住2級の勉強をしていると、各分野毎に似たような英語の略語が出てきて、紛らわしいです。

「前に勉強した分野で見たんだけど・・・」

「なんか似たような英略語があった気がする・・・」

そんな悩みを解決する『試験に出る17つの英略語』を厳選しましたので、受験勉強の役に立ててください!